すみよっさんへ

遅くなりましたが今年の初詣は大阪の住吉大社(すみよっさん)へ。新今宮から南海に乗り換えて住吉大社駅を目指します。普段から南海に不慣れな人間なので、いつも、本線なのか高野線なのか悩みます。今回も切符売り場の路線図で確認してからホームへ向かいます。各駅停車を待っていると向かい側に高野口行きの特急がやってきます。

住吉大社駅を降りるともう目の前が住吉大社です。南海高野線の高架下から鳥居に飾られた新年の提灯が目に入ります。絶対に迷いようのない配置です(^^ゞ。

鳥居をくぐり出店を越えると有名な反橋があります。この手前には大きな絵馬が。へび年なのでもちろん蛇のイラストなのですが、総じてかわいらしいですよね。蛇って。

この反橋が俗世と神聖な場所の分かれ目という事で、ここを渡ることで身が清められるらしいです。

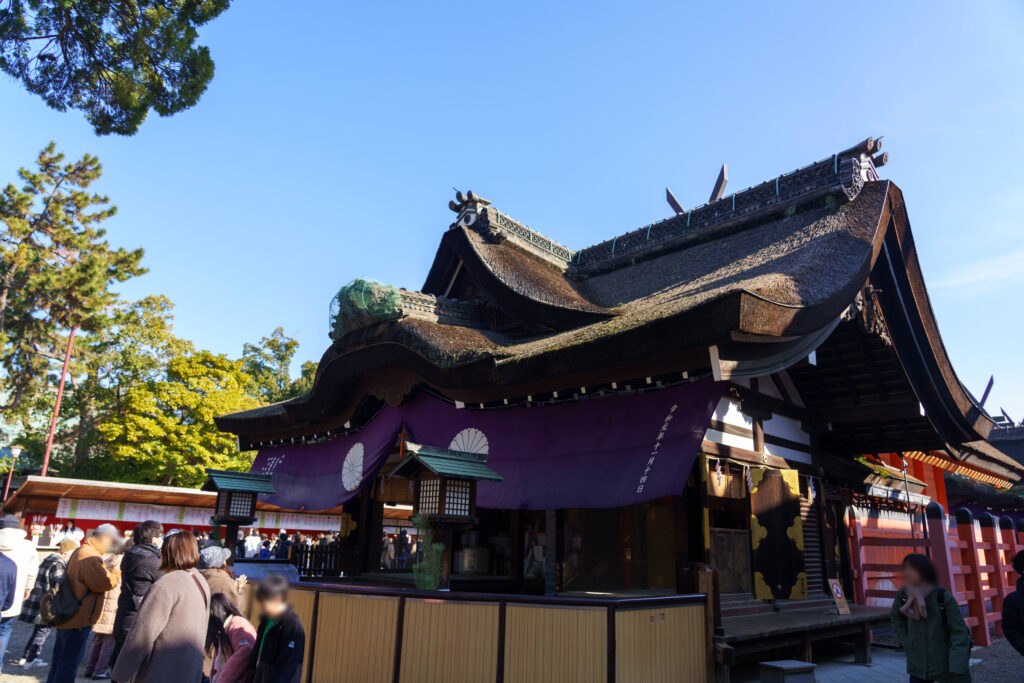

住吉造の本殿です

**住吉造(すみよしづくり)**は、日本古来の神社建築様式の一つで、住吉大社の本殿に代表される特有の構造です。日本の伝統的な建築スタイルの中でも特に古式を保っており、その特徴から、歴史的・文化的価値が高いとされています。1. 建物の平面形状

• 建物は長方形で、正面が長辺に位置します(横長構造)。

• 通常の神社建築では「正面を短辺」とするものが多いのに対し、住吉造では横幅が広く、独自の特徴を持ちます。

2. 屋根の形状

• 屋根は直線的な反りがあり、急勾配で**棟(むね)**が高いのが特徴です。

• 屋根の端には**千木(ちぎ)と鰹木(かつおぎ)**が設置され、これらは神聖さを象徴する装飾です。

3. 入口の位置

• 入口は建物の正面中央に配置されています。

• 内部は中央に通路があり、その両側が祭壇となる構造です。

4. 高床式構造

• 建物全体が高床式であり、地面から床が高く離れています。

• これは湿気を防ぎ、神聖な空間を地面と分離する意味があります。

5. 素材と装飾

• 主に未塗装の木材が用いられ、質素で力強い印象を与えます。

• 彩色や彫刻などの装飾が少なく、シンプルな美しさが特徴です。

こちらは帰り道、反橋の上から住吉大社駅方向を1枚。見にくいのですが、阪堺電軌の車両(黄金糖)とその後ろには南海高野線の車両が写ってます。

お詣りを済ませたら阪堺電車にのって大和川へ向かいます。ただ、やってきた電車は「あびこ道」止まり。浜寺公園行きに乗り換える必要があります。乗り継ぎ前の電車でICカードをタッチ、乗り継ぎ後の電車に乗るときにICカードをタッチすれば乗り継ぎ後は料金不要になります(乗り換え時間1時間以内)。

大和橋までくると南海本線、阪堺電車、両方を見ることがで来ます。

大きな川沿いですので水鳥が沢山飛んでます。

2025年も良いこと楽しいことが沢山ある1年になりますように!

コメント